南大沢保育園との交流

校内の様々な場所を案内して、どのような場所かを丁寧に説明していた1年生。 自分より小さな子の手を引きながら、一生懸命に校舎を回っていた様子が印象的でした。 そして、前回の幼稚園との交流の際に気付いた、自分たちの課題を見直し、よりよい活動にしようと工夫していた5年生。 もうすぐ最高学年を迎えるにふさわしい立派な姿でした。 小学校への進学を、きっと楽しみに思ってもらえたはずです。 「今年最後の」ゲーム集会

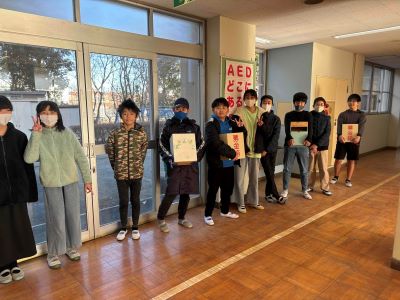

小中一貫教育の日 南大沢小学校に集結

みずき教室「協力ドミノ」

春よ来い…

6年生 全薬工業特別授業

授業の中では、会社の紹介、製薬会社の仕事をスライドや動画を通して学んだ後、「薬の正しい飲み方」を知るための実験に挑戦しました。「用法容量を守って正しく服用してください」とはいつも聞く言葉ですが、なぜ「用法」や「容量」を守り「正しい」のっ見方が必要なのか、実験を通して子供たちはしっかりと考えることができました。また研究開発センターに勤める研究職の社員の方から、小学校時代の話、研究職の面白さなどをうかがうことができ、大変貴重な時間となりました。子どもたちは振り返りの中で初めて知ったこと、製薬会社の社会貢献などについて考えることができました。 大変忙しい中にもかかわらず、授業の企画から子供たちの実態を踏まえて練っていただいた全薬工業の皆様、日本OTC医薬品協会の皆様、ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。 2月17日18日の給食

・ごはん ・パン ・赤魚の薬味焼き ・手作りりんごジャム ・じゃがいものそぼろ煮 ・クリームシチュー ・東京うどのきんぴら ・セサミサラダ ・牛乳 ・みかんジュース 2月13日14日の給食

・ごはん ・スパゲティミートソース ・四川豆腐 ・白菜のスープ ・きのこと卵のスープ ・はち米っこココアカップケーキ ・根菜チップ ・牛乳 ・牛乳 〜八王子産の米粉を使用してカップ ケーキを作りました! 2月10日12日の給食

・カレーライス ・ひじきごはん ・フレンチサラダ ・鮭の塩焼き ・オレンジポンチ ・八王子産粕汁 ・牛乳 ・金時豆の甘煮 ・牛乳 〜八王子市高月町で収穫されたお米で 作られた「高尾の天狗」を絞った後の 酒粕を使いました。 2月6日7日の給食

・ごはん ・ごまごはん ・白身魚の香り揚げ ・海と山のパリパリスティック ・田舎汁 ・彩り和え ・にんじんしりしり ・豚汁 ・牛乳 ・牛乳 2月4日5日の給食

・ごはん ・国産小麦パン ・千草焼き ・ミートグラタン ・八王子産長ねぎのみそ汁 ・ウインナーポトフ ・じゃこキャベツ ・果物(りんご缶) ・牛乳 ・牛乳 1月31日2月3日の給食

・はち大根と豚の角煮丼 ・セルフ恵方巻き ・かきたま汁 ・つみれ汁 ・いろどり和え ・大豆の揚げ煮 ・果物(はれひめ) ・果物(でこぽん) ・牛乳 ・牛乳 〜八王子産の大根をたっぷり 使用して大根と豚の角煮丼を つくってもらいました! 1月29日30日の給食

・ごはん ・かてめし ・豆腐ハンバーグ ・桑都揚げ ・和風サラダ ・野菜の浅漬け ・オニオンスープ ・ろくろ車のすまし汁 ・果物(はれひめ) ・牛乳 ・牛乳 〜桑都揚げはささかまぼこに 〜たまねぎをじっくり炒めて 桑の葉入りの衣をつけて揚げ オニオンスープを作ってもらい てあります。 ました。 1月24日28日の給食

・にんじんごはん ・カレーライス ・卵焼き ・野菜のピクルス ・煮びたし ・フルーツヨーグルト ・はっちくんのみそ汁 ・牛乳 ・牛乳 1月22日23日の給食

・米粉パン ・ごはん ・ポテトグラタン ・夕焼小焼やき ・ABCスープ ・のりの佃煮 ・果物(みかん) ・ごま和え ・牛乳 ・呉汁 ・牛乳 〜全国学校給食週間1日目でした。 1月20日21日の給食

・とりごぼうごはん ・ごはん ・いかの香味焼き ・さわらの西京白みそ焼き ・小松菜のじゃこ炒め ・けんちん汁 ・みそ汁 ・五目煮豆 ・牛乳 ・牛乳 読み聞かせ、ありがとうございます!

ユニセフ募金取り組んでいます!19日まで

2月17日 全校朝会「チョコレートとフェアトレード」

さて、今朝はこれ(カカオの実)についてのお話です。これは、カカオという植物の実です。この実の中の「カカオ豆」というものを使ってチョコレートを作るんです。2月14日はバレンタインデー、おうちでチョコレートを食べた人もいるかもしれません。校長先生もチョコレートは大好き。でも、このカカオの実をめぐって様々な問題が起きているのです。 カカオの実はその多くがアフリカにあるガーナやコートジボアールという国で作られています。みんなが食べているチョコレートの原料はこんなに遠くの国から来ていたんです。ところが、最近、このカカオの価格がとても高くなっています。モノの値段が高くなるのは欲しい人がたくさんいて、商品があまりないとき。つまり世界中でこのカカオの実が足りなくなっているのです。理由は二つあります。一つ目は天候不順でうまく育たなかったから。そしてもう一つはカカオを作っていた畑がどんどん少なくなっているからなんです。 カカオの実はガーナの国の中でも南の方で作られているのですが、1980年と2020年の衛星画像を比べてみると、緑が減っていることがすぐにわかりますね。初めのうちは、このカカオの実が高く売れるので、みんな森の木を切ってカカオの畑に変えたんですが、ここ最近はカカオよりももっとお金になる「金」を違法に採掘する人が増え、カカオの畑がどんどん掘り返されているのです。金を取り出すには有害な薬品も使うので、その土地には植物があまり育たないのだそうです。そして、カカオの畑や金の採掘には、みんなと同じような歳の年齢の子供たちも家の暮らしを助けるために働いているそうです。学校や遊びをする暇もないほどの生活を送っているのです。 こうした問題を解決するために、みんなはどんなことができるのでしょうか。日本は平和だから関係ないよ、と言っていても大丈夫でしょうか?ガーナの子供たちがかわいそう、じゃあチョコレートを買うのをやめよう、としたら、ガーナの人たち幸せになりますか?そうではなくて、チョコレートを買って、そのお金がきちんとガーナでカカオを栽培している人たちの手元に届くような仕組みを作らないといけないんですね。 「フェアトレード」という言葉、聞いたことがありますか?「公正な取引」によって届けれられた商品の証明です。パッケージをよく見ると、説明が書いてあることもあります。ぜひお店でも探してみてください。こうした商品を買うことで、ガーナの農家の皆さんにお金がきちんとわたり、子供たちも学校に行くことができるかもしれないのです。 最後に、南大沢小学校の皆さんに考え行動してほしいこと、それは次の三つです。 一つ目、「世界中で起きていることに関心をもつこと」 二つ目、「フェアトレード」の仕組みについて知ること。 三つ目は「身近な行動から始める」 ということです。今週はユニセフ募金もあります。皆さんの一人一人の行動を大きな力に変えていきましょう。 探検クラブ 麦踏み体験

|